Una ragazza nichilista 4

Questa è la quarta e ultima parte. La prossima Domenica pubblicheremo l’Introduzione di Michel Niquex, Nichilismo, Femminismo e matematica, a questo capolavoro della Letteratura russa.

Agli inizi del suo soggiorno a Pietroburgo, Vera non provò null’altro che amarezza. Si rese conto che era molto più difficile essere utile che non pensarlo. Ai suoi occhi, essere utile significava sia adoperarsi personalmente alla distruzione del dispotismo e della tirannia, sia sostenere coloro che vi si dedicavano. Non comprendeva che si poteva anche rendersi utili con altri mezzi, più semplici. Ma a chi indirizzarsi per trovare un compito che le convenisse? Le sue conversazioni con Vasil’cev, di natura invariabilmente astratta e ideale, non le erano state molto d’aiuto per prepararla a una qualsiasi attività. Dietro suo incitamento, Vera aveva letto parecchi opuscoli rivoluzionari. Vasil’cev le aveva, da parte sua, dipinto un ritratto sorprendente di tutti i mali che affliggono l’umanità, indicando la fonte di ogni disgrazia nel fatto che la vita moderna è edificata sull’oppressione e la concorrenza, invece d’esserlo sulla libertà e l’unione. Le conversazioni avevano spesso condotto ai martiri, a tutti quegli eroi contemporanei della libertà che avevano sacrificato le loro vite e la loro felicità in nome del trionfo di quella sacra causa. E Vera aveva cominciato ad amare appassionatamente quegli eroi, versando più di una lacrima sulla loro sorte. Ma in nessuno dei loro incontri si era parlato di ciò che lei stessa doveva fare per assomigliare a quei personaggi. E durante gli anni che seguirono all’arresto di Vasil’cev, quegli anni di riflessioni solitarie, lei non si era mai soffermata su tale questione. Era sempre stata assorbita dall’idea del compito più urgente: la rottura di ogni legame con la sua famiglia, l’abbandono di quel circolo ristretto nel quale si era svolta la sua vita. La sua ignoranza di quello che realmente fosse la vita era tale che la sua immaginazione le dipingeva i nichilisti come una specie di società segreta ben organizzata, operante secondo un chiaro progetto e impegnata a perseguire degli obiettivi chiaramente definiti.

Ecco perché non dubitava che una volta a Pietroburgo, in quel focolaio di agitazioni nichiliste, sarebbe stata rapidamente arruolata nella grande armata clandestina per occuparvi un ruolo preciso, per modesto che fosse.

Questi erano dunque i suoi sogni negli anni appena trascorsi. Ma eccola a Pietroburgo, completamente padrona della sua vita, libera di fare ciò che voleva. E allora? Il panorama che si apriva dinanzi a lei non era molto più chiaro di prima. Non sapeva a chi rivolgersi, né come trovare questi veri nichilisti. Fu per lei una grande delusione venire a sapere che, personalmente, io non conoscevo nessuno di questi nichilisti e che nemmeno credevo all’esistenza di una grande organizzazione rivoluzionaria in Russia. Questo fatto non rientrava assolutamente nei suoi calcoli. Da me si attendeva molto di più.

Mi permisi tuttavia di consigliarle, in attesa di meglio, di iscriversi a scienze naturali.

A Pietroburgo i corsi femminili stavano infatti per essere aperti.

Vera mi ascoltò e si mise a seguire le lezioni, ma non aveva la forma mentis adatta e non riuscì a colmare il divario con le sue colleghe, né a condividere i loro interessi scientifici. La gran parte di loro erano ragazze che si adoperavano assiduamente per uno scopo preciso: erano ansiose di passare gli esami per diventare insegnanti e vivere del proprio lavoro.

Al momento, non si concentravano che sui loro studi, e i professori, i corsi, le esercitazioni pratiche costituivano l’unico soggetto delle loro conversazioni. I mali del secolo non le sfioravano. Quando disponevano di qualche attimo libero, non chiedevano di meglio che ritrovarsi e, all’occasione, vale a dire ogni volta che degli studenti si univano in loro compagnia, non potevano trattenere la voglia di ballare e di fare le civettuole. Tutto ciò, chiaramente, non era in sintonia con l’esaltazione malinconica di una sognatrice come Vera. Così, non era sorprendente che, pur aiutandole tutte economicamente, lei non le considerava che delle bambine da cui si teneva un po’ in disparte.

I suoi studi non la soddisfacevano più. “Di occuparsi di scienze, non c’è fretta,” pensava. “Devo subito assicurarmi di compiere la mia principale missione”. È in questi termini che mi rispose quando mi sforzai di convincerla ad applicarsi di più negli studi.

“Io non capisco,” mi disse “come, in mezzo ai mali che ci circondano da ogni parte e davanti alle sofferenze di cui piange l’umanità, si possa provare piacere a esaminare al microscopio degli occhi di mosca. E tuttavia, è con questa materia illuminata che il nostro buon professor V. ci ha tenuto occupate per tutta un’ora.”

Convinta della scarsa inclinazione di Vera per le scienze naturali, le consigliai di dedicarsi all’economia politica. Il risultato fu il medesimo. La lettura dei comuni trattati di economia politica non le causava che stanchezza, senza che di questi le restasse in mente la minima traccia. Affrontandoli, era immediatamente persuasa che il problema che stava a cuore ai loro autori, ossia l’organizzazione del benessere dell’umanità, non sarebbe stato risolto se non quando le persone avrebbero diviso tutto fra loro e non sarebbero più esistite né l’oppressione né la proprietà privata.

Questa era da lei considerata una verità indiscutibile, che non ammetteva dubbi e non aveva bisogno di essere provata. A cosa servirebbe, a queste condizioni, scervellarsi eternamente su tutti questi problemi di salari, di tassi d’interesse, di crediti e di una sequela d’altri argomenti così tediosi e ingarbugliati, che non avevano altra utilità che confondere le menti e distogliere le persone dai loro veri obiettivi! Ai giorni nostri, non può esserci un uomo onesto che abbia il diritto di chiedersi: “Quale scopo sto perseguendo nella mia vita?” Questi non potrà che dedicarsi a scelte di breve periodo che conducano alla realizzazione dell’obiettivo generale. Per un Russo, quest’obiettivo non può essere che la rivoluzione sociale e politica. E a tali problemi, non v’è risposta in nessun manuale d’economia politica; la loro lettura è quindi inutile. Ecco come Vera ragionava con me. E nondimeno, per quanto straordinario possa apparire, diventammo amiche. I nostri incontri si fecero frequenti e una simpatia reciproca animò più d’una delle nostre conversazioni. Io me lo spiego con lo strano fascino che si sprigionava da tutta la persona di Vera.

I tratti del suo viso possedevano una tale nobiltà, ogni suo movimento era talmente aggraziato e armonioso, e, soprattutto, c’era tanta sincerità e ingenuità nel suo comportamento che abbandonai tutte le mie riserve. Ma era assolutamente impossibile discutere con lei, e non mi restò che rammaricarmi che la sua mente fosse così poco evoluta da renderla indifferente a tutti i grandi beni della civiltà moderna.

Vera, da parte sua, mi preferiva a tutte le sue conoscenti. Allo stesso tempo, però, non poteva capire come mi dedicassi interamente alla matematica.

Le sembrava che il matematico fosse una sorta di originale che si occupava di risolvere delle sciarade espresse in cifre: se si poteva perdonargli quest’ubbia assolutamente innocente, era però difficile evitare per lui un certo spregio per questa debolezza.

In tal modo, ognuna di noi due considerava l’altra con una certa degnazione. Questo, tuttavia, non intralciò la nostra amicizia.

Nondimeno il tempo passava, e Vera, sentendo di non aver ancora fatto alcun passo in direzione dell’obiettivo ambito, diventava sempre più irritabile e impaziente. La sua salute cominciò a risentire dell’insoddisfazione di non poter realizzare quello strano desiderio di “consacrarsi alla causa”. Il colorito roseo delle sue guance impallidì, mentre l’espressione dei suoi grandi occhi blu scuro divenne ogni giorno più triste e assorta.

Mi ricordo di una passeggiata sulla prospettiva Nevskij, in un radioso mattino d’inverno. Il cielo era terso, il sole riversava a fiotti i suoi raggi vivi e luminosi. Si poteva immaginare che un miracolo ci avesse trasportato in quel regno di luce di cui parlano le nostre leggende popolari. Sulle vetrine dei negozi comparivano riflessi argentei, l’argento brillava sotto i piedi e si sparpagliava attorno a noi in tante pagliuzze. L’aria pura dell’inverno era così fresca che la vita diventava più gioiosa. Malgrado la larghezza del marciapiede, facevamo fatica ad andare avanti, tanti erano i passanti che ci circondavano da ogni parte. Uomini, donne, bambini dalle guance arrossate e col mento sprofondato nelle pellicce respiravano salute e allegria.

Vera si girò verso di me.

“Quando penso che, in mezzo a queste persone, potrebbero esserci quelle che cerco da così tanto tempo! Più d’una potrebbe senza dubbio dirmi tutto quello che tento inutilmente di trovare da sola. Tu lo sai, ogni volta che vedo qualche viso simpatico, sono pronta a fermarlo, a guardarlo dritto negli occhi e a domandargli se non ne faccia parte.

“Allora, per favore, non preoccuparti di me,” risposi con il tono più tranquillo che ci sia. “Guarda, per esempio, quell’ufficiale dalle spalline dorate, o quell’avvocato così distinto, che ti fissa attraverso il monocolo con tanta sufficienza. Potresti cominciare la tua ricerca da loro. Hanno un aspetto promettente.”

Vera alzò le spalle e sospirò profondamente.

Alla fine dell’inverno, ci fu un evento che mise improvvisamente fine ai tormenti di Vera e le concesse la possibilità di trovare l’oggetto delle sue ricerche.

All’inizio di gennaio, s’era sparsa la voce che c’erano stati numerosi arresti in vari distretti della Russia, e che il governo era riuscito a scoprire una congiura socialista abilmente preparata.

Le voci furono presto confermate da un comunicato ufficiale del Messaggero del governo, che informava i fedeli sudditi di Sua Maestà che la Giustizia era riuscita a mettere le mani su tutta un’associazione di criminali politici che contava sessantacinque membri.

Dopo l’annientamento della sollevazione polacca, dopo il fallito attentato di Karakozov e la deportazione in Siberia di Černiševskij, un periodo di relativa calma politica era intervenuto in Russia(1). Certamente, vi erano ancora moltissimi sospettati. Arresti e deportazioni proseguivano a tutto spiano. In questo periodo, comunque, non si poteva parlare di alcun movimento generale. Il tempo degli attentati sistematici non era ancora arrivato. Sotto l’azione di influenze straniere(2), lo stesso carattere della propaganda rivoluzionaria era profondamente mutato. In precedenza, le menti erano occupate dall’idea di riforme politiche e del rovesciamento dell’autocrazia; ora, erano invece gli obiettivi socialisti a essere diventati prioritari. L’intellighenzia rivoluzionaria aveva a poco a poco acquisito la convinzione che, finché il popolo russo fosse rimasto nell’ignoranza e nella povertà, sarebbe stato difficile sperar di ottenere qualche risultato sostanziale.

Per arrivare a qualcosa, occorreva andare in mezzo al popolo, cercare di avvicinarsi a esso, “semplificare la sua vita”(3). È Turgenev, in Terre vergini, colui che meglio ha descritto questa generazione. I sessantacinque accusati, ingenui propagandisti ben lontani dall’essere dei criminali, appartavano a questa generazione. Non agivano né con le bombe né con la dinamite. Gran parte di loro era nata in buone famiglie e aveva come unica colpa quella di “andare al popolo”. A tal fine, si vestivano da contadini o andavano a lavorare in fabbrica, con la segreta idea di fare della propaganda fra i lavoratori. La maggioranza delle volte, tuttavia, questa si limitava alla frequenza di bettole e mercati, alla pronuncia di discorsi rivoluzionari e alla distribuzione di opuscoli fra i contadini.

Ignoranti dei costumi del popolo, e anche della sua parlata, i propagandisti compivano la propria missione con così poco senso pratico e tanta goffaggine che, fin dai primi tentativi di “sollevare il fermento” fra gli operai, i padroni delle fabbriche e i bettolieri, e spesso gli stessi contadini, li consegnavano alla polizia mani e piedi legati(4).

Per quanto miseri fossero i risultati pratici raggiunti dai rivoluzionari, il governo aveva nondimeno ritenuto necessario di trattarli con grande severità, nella speranza di evitare l’espandersi dell’agitazione. Era stato dato l’ordine di imprigionare tutti coloro che fossero stati scoperti. Per rientrare nei ranghi dei sospetti e venire arrestati, bastava essere abbigliati come un contadino. Tutti coloro che erano stati fermati venivano mandati a San Pietroburgo per l’inchiesta e il giudizio. Benché i più non si conoscessero affatto fra di loro, si affermò che facevano parte di una comune organizzazione. Stavolta si decise di agire così ugualmente. Le autorità intendevano annientarne la volontà al tempo stesso con la severità della giustizia e con la forza del castigo. Nonostante l’esame della questione fosse stato affidato a una speciale commissione giudiziaria nominata dal governo, e non a una corte d’assise, ogni imputato avrebbe beneficiato del diritto di avere un avvocato, mentre lo stesso processo si sarebbe dovuto tenere pubblicamente.

Il governo non si era probabilmente reso conto che, in un paese come la Russia, con le sue immense distanze e l’assenza di libertà di stampa, un processo politico costituiva il miglior strumento di propaganda. Moltissimi giovani che condividevano le idee di Vera non avrebbero potuto trovare nel corso degli anni la possibilità di “servire la causa” se, di volta in volta, i processi politici non avessero indicato loro dove scovare dei “veri” nichilisti. Come regola generale, gli imputati ispiravano una viva simpatia negli ambienti più disparati. Se era impossibile entrare direttamente in contatto con loro, visto che, nella maggioranza dei casi, si trovavano agli arresti, i rapporti erano, al contrario, del tutto liberi con gli amici e i parenti; è dunque verso questi ultimi che ci si prodigava a manifestare la propria simpatia. Una confidenza reciproca si stabilì fra i simpatizzanti e coloro a vantaggio dei quali si esprimeva quest’appoggio; gli uni sostenevano e stimolavano gli altri. Non era quindi molto sorprendente che ogni processo politico provocava quello di cui parlano le byliny, le canzoni di gesta russe: “Per ogni bogatyr’, un prode sconfitto, se ne levano dieci.”

Vera subì così l’influenza di questi processi. Da quando aveva saputo dell’istruttoria in preparazione, non poteva pensare ad altro. Si immergeva nella lettura di ogni numero del Messaggero del governo, conosceva a memoria non solo i nomi degli accusati, ma anche quelli dei loro avvocati ed era ansiosa di usufruire della prima occasione a tiro per stringere conoscenza con le famiglie degli accusati.

Si spalancava così di fronte a lei quel vasto campo d’azione che sognava. Sessantacinque famiglie, sprofondate nella miseria e nella disperazione per l’arresto dei loro cari, avevano bisogno d’aiuto. Poteva portar loro un aiuto concreto, poteva “servire la causa”; e ciò le dava la possibilità di tuffarsi in un ambiente i cui sentimenti e convinzioni le erano vicini. Inutile dire che, completamente assorbita dai suoi nuovi amici, abbandonò di colpo sia la frequenza dei corsi sia le visite che mi faceva. Se, talvolta, passava a trovarmi per un momento, era solo per chiedere la mia collaborazione al fine di aiutare qualcuno che le stava a cuore. Dovetti così organizzare una sottoscrizione in favore di questa o quella famiglia in difficoltà, escogitare un sistema per accudire un bambino rimasto solo, convincere qualche celebre avvocato ad assumersi la difesa di un accusato. In breve, Vera non risparmiava né la sua fatica né quella degli altri.

Alla fine di aprile, l’inchiesta terminò e le udienze poterono iniziare.

Dalle sei del mattino, una densa folla spingeva all’entrata del tribunale. Solo le persone munite di lasciapassare poterono accedere alla sala delle udienze; le altre restarono vicine all’entrata, nella speranza di essere informate più in fretta sul verdetto. Il pubblico cominciò a essere ammesso alle otto e mezza, e noi ci ritrovammo in una grande sala, tra due ali di gendarmi che ci squadravano, come per verificare se avessimo il diritto di stare là.

Un rapido sguardo bastava per assicurarsi che il pubblico era composto da due categorie di persone. Le prime erano venute per curiosità, come a uno spettacolo singolare. Erano, per la maggior parte, appartenenti alla buona società, che non avevano avuto alcun problema a procurarsi dei lasciapassare. Si potevano vedere in mezzo a loro dame di mezza età vestite di nero, come si addiceva al bon ton. Molte tenevano in mano dei binocoli da teatro. Temevano palesemente di perdere il minimo dettaglio del dramma che doveva andare in scena sotto i loro occhi. La loro curiosità era stata talmente stuzzicata che avevano accettato di sacrificarle l’abitudine di alzarsi tardi e la loro naturale ansia di ogni contatto con la folla. Gli uomini di questo gruppo avevano tutti l’aspetto di dignitari, chi in uniforme, chi ornato solamente dalle proprie decorazioni.

All’inizio, tutti sembravano molto tesi, ma quel silenzio solenne fu presto rotto. Chi si conosceva e s’incontrava, si porgeva i saluti. La cortesia degli uomini si manifestò nel proporre alle signore di ceder loro i posti migliori. A poco a poco, si cominciò a conversare, prima a mezza voce, poi a volume sempre più alto. Se tutto ciò non fosse accaduto di buon mattino fra muri e finestre spogli, su panche di legno grezzo, si sarebbe potuto pensare di trovarsi a un incontro mondano.

A fianco di questo gruppo di spettatori, ve ne era un altro. Era composto dai parenti e dagli amici più stretti degli accusati. I visi tristi, smagriti, gli abiti usati, un silenzio fosco e pesante, gli sguardi impauriti verso la porta dalla quale dovevano entrare gli imputati, tutto era in loro testimone di una dolorosa realtà, della vicinanza di un epilogo doloroso.

Alle dieci precise risuona il consueto annuncio: “Signori, la corte!” Dodici senatori(5) entrano nella sala, tutti d’età avanzata, con più decorazioni sul petto che capelli sulla testa. Tra di loro si riconosce ogni categoria di alti dignitari russi. Vicino a un funzionario di Stato che non ha ancora terminato la carriera, contegnoso e sicuro di sé, si nota un vegliardo decrepito, le labbra pendenti e lo sguardo mezzo spento. Senza fretta, con una certa solennità, prendono posto nelle loro poltrone.

Ed ecco che si apre l’altra porta laterale, per la quale entrano i sessantacinque accusati, accompagnati da gendarmi. Quei criminali hanno un’aria strana. I loro visi emaciati contrastano vivamente con la loro giovane età. Il più vecchio non ha neanche trent’anni, il più giovane arriva a diciotto. Sono tutti ben agghindati, fra tutti c’è una sorta di atmosfera festosa. In mezzo a loro compaiono alcune ragazze carine. Il turbamento che li invade dona ai loro occhi un bagliore febbrile e copre le loro guance di un incarnato malaticcio. Questi giovani hanno trascorso dei lunghi mesi completamente tagliati fuori dal mondo esteriore. Ma ecco che ritrovano di colpo i loro cari, li riconoscono tra la folla eterogenea. Una gioia irrefrenabile, quasi infantile, si dipinge sui loro volti. Apparentemente, dimenticano il carattere terribilmente serio del momento, l’incombenza del verdetto, di un verdetto che li priverà di qualsiasi contento umano per lunghi, lunghi anni. In quell’istante, non pensano a nulla; si scambiano semplicemente degli sguardi felici e inteneriti. Malgrado l’opposizione delle guardie, riescono a stringere le mani che si tendono verso di loro e a scambiare qualche parola.

Alla loro vista, parenti e amici non possono dominarsi: si lanciano verso la sbarra gridando di gioia. Sono certa che, di tutti coloro che erano presenti nella sala del tribunale, nessuno dimenticherà mai quel momento.

Anche i membri dell’alta società, da tempo incapaci di provare vive emozioni, cedono allo stato d’animo generale. La loro simpatia va per un istante agli accusati. Più tardi, ritornati in sé e calmati i nervi, più di una volta si vergogneranno al ricordo della loro involontaria infatuazione; ma, almeno in quell’attimo, non riescono a controllarsi, e molte di quelle onorate dame agitano i propri fazzoletti alla vista dei terribili nichilisti. Il tutto non dura comunque che un attimo: le guardie ristabiliscono rapidamente l’ordine e conducono gli imputati ai loro posti(6).

Il processo giunge al culmine. Il procuratore pronuncia la requisitoria. Malgrado la rilevanza delle cose che afferma, gli accusati non prestano attenzione alla sua eloquenza. Si scambiano degli sguardi e cercano di trasmettersi le loro impressioni, se non proprio a parole, almeno attraverso dei segnali. E per quanto grande sia la sventura abbattutasi su di loro, per quanto terribile la sorte che li attende, si sentono in quei momenti pienamente sereni, come se la vittoria fosse dalla loro parte.

Il procuratore è un giovanotto che ha voglia di far rapidamente carriera. La sua eloquenza è di conseguenza debordante. Per oltre due ore, dipinge dinanzi ai giudici il sordido ritratto del movimento rivoluzionario russo. Divide gli accusati in due gruppi, che prende subito a dividere in sottogruppi; e questo con la stessa temerarietà e rapidità di un botanico posto a classificare le piante del suo erbario in base alle specie e alle famiglie. Per ogni categoria, traccia una requisitoria particolare, ma le frecce più velenose della sua eloquenza sono scagliate quasi esclusivamente in direzione di cinque accusati. Fra di loro, due donne: una, la figlia di un alto funzionario, è molto giovane, con un lungo viso pallido e dei pensierosi occhi grigio-blu. I suoi compagni la chiamano “la santa”. L’altra è più anziana, di costituzione robusta, di estrazione apparentemente più umile; il suo viso largo e piatto non è grazioso e porta il marchio del fanatismo e dell’ostinazione(7).

Fra gli uomini, il primo è un operaio che sembra un intellettuale; il secondo è un maestro di scuola, che presenta tutti i sintomi di una tisi galoppante, mentre il terzo è uno studente in medicina, Pavlenkov, di origini ebree(8). Ed è proprio lui a suscitare in particolare l’odio e la riprovazione del sostituto procuratore generale.

Non appena arriva a parlare di Pavlenkov, il procuratore non riesce a trattenere il suo furore: lo descrive come un vero Mefistofele. Gli altri imputati sono indubbiamente degli elementi molto pericolosi, afferma. La società li deve escludere nell’interesse della propria sicurezza, ma occorre riconoscere loro delle circostanze attenuanti. Per quanto assurde siano le teorie che propongono, essi vi credono, ciò che non si può dire di Pavlenkov. Per lui, la propaganda rivoluzionaria non è altro che un mezzo di elevare se stesso e di calpestare gli altri. La natura lo ha dotato di un’intelligenza superiore alla norma, ma egli non utilizza questo dono prezioso che per precipitare se stesso nell’abisso e trascinarvi gli altri.

Seguendo l’esempio dei suoi colleghi francesi, il procuratore rievoca la vita di Pavlenkov fin dall’infanzia. Lo dipinge come un ragazzino pieno d’amor proprio, allevato in seno a una famiglia povera e poco rispettabile. I suoi genitori, dice, ignoravano qualsiasi principio morale. Privi di tali principi, non erano in grado di inculcare nei loro bambini ciò senza di cui è impossibile lottare contro i peggiori istinti. Un ricco negoziante ebreo, colpito dall’intelligenza del giovane Samuil, lo iscrisse a scuola. Samuil è studioso e si fa molto onore, ma la scuola fallisce nello sviluppare in lui un qualunque senso morale. Dopo il diploma, viene ammesso alla Scuola di medicina. Era chiaramente un successo inatteso per quel povero giovane ragazzo ebreo, i cui fratelli e sorelle continuavano a correre stracciati e a piedi nudi per le strade. Ma invece di ringraziare Dio e il suo benefattore, Pavlenkov mantiene dentro di sé quel sentimento di rivolta scaturito dalla povertà e dalle umiliazioni patite durante l’infanzia. Viene a poco a poco pervaso da un odio irrefrenabile verso tutto quanto e tutti coloro che stavano sopra di lui; adopera la sua intelligenza e le sue doti per acquisire influenza sui compagni nati in famiglie migliori della sua. Nel suo animo, si fa strada il desiderio di associarli ai suoi progetti criminosi.

È in questi termini che il procuratore parla senza tregua. Termina la sua requisitoria chiedendo al tribunale di trattare Pavlenkov con la massima severità consentita dalla legge. Nei confronti di criminali par suo, non c’è da avere pietà.

Mentre il procuratore tuonava contro Pavlenkov, io osservavo attentamente il viso dell’accusato. In un certo senso, il suo aspetto presentava più interesse rispetto a quello degli altri. Sembrava più anziano e maturo. Non c’era traccia, in lui, di quell’ingenuità infantile che si stendeva sul viso degli altri accusati. Era bruno, con dei marcati tratti semiti. I suoi occhi colpivano per intelligenza e bellezza, ma un sorriso amaro, sarcastico e allo stesso tempo sensuale, guastava la sua bocca. Le sue grosse labbra rosse contrastavano in modo sgradevole con la parte superiore del viso, piena d’eleganza. I sussulti dei suoi muscoli facciali e i bruschi movimenti delle braccia tradivano il suo nervosismo. Unico fra tutti gli accusati, non aveva mostrato alcuna gioia alla vista dei compagni, e nessuno sguardo impregnato di lacrime l’aveva accolto all’entrata. Pavlenkov seguiva attentamente il discorso del procuratore e prendeva talvolta delle note, ma, anche di fronte alle invettive più violente, non perdeva il proprio sangue freddo. E se non fosse stato per quei tic nervosi sulla sua faccia, si sarebbe potuto scambiarlo per uno spettatore impassibile sebbene attento, che non si sentiva implicato negli esiti del processo.

Dopo la requisitoria del procuratore, vi fu una sospensione della seduta per un’ora e mezza. Il pubblico e gli accusati sgombrarono l’aula. I senatori e gli avvocati si affrettarono ad andare a mangiare, mentre il pubblico si disperse nei caffè vicini.

Ma ecco che il processo riprende, ora con le arringhe degli avvocati. Non è cosa facile fare il difensore in un processo politico. Certamente, un simile dibattimento è un sistema eccellente per mettersi in mostra, per farsi un nome. Però, in compenso, è sufficiente che l’avvocato esibisca nella sua arringa un po’ d’ardore e di convinzione per divenire sospetto. Molti ricordano ancora di magniloquenti arringhe seguite da una relegazione amministrativa. Ma, a onore del collegio degli avvocati, occorre dire che fra di loro ci sono sempre state persone abbastanza generose da mettersi a disposizione degli imputati senza alcuna speranza di retribuzione, come fu poi in questo caso. Una volta di più, si trovarono quindi degli uomini che presero su di sé l’arduo e ingrato compito della responsabilità della difesa. Lungi da loro l’idea di scagionare il proprio cliente, negando la sua partecipazione al movimento rivoluzionario. Si limitano a dipingere sotto l’aspetto più favorevole i motivi delle loro azioni; propongono teorie audaci e si permettono sovente espressioni inconcepibili in qualsiasi processo che non fosse politico.

Il presidente del tribunale tenta spesso di interromperli, ma invano. Un minuto dopo, ritornano al proprio argomento, esprimendo delle idee ancora più ardite e incisive.

Il pubblico si schiera sempre di più dalla parte degli accusati. Le persone dell’alta società venute a curiosare ascoltano con stupore parlare di cose cui non avevano fino ad allora mai avuto occasione di riflettere: le loro capacità intellettuali erano tanto poco esercitate in quella direzione quanto quelle di Vera nella direzione opposta. Come Vera vedeva nel socialismo l’unico sistema per risolvere tutti i problemi, quelle persone credevano sulla parola che tutte le idee dei nichilisti fossero contrassegnate da una sorta di follia.

Non è così sorprendente che, udendo l’esposizione chiara di quelle idee e osservando che quei terribili nichilisti, lontani dall’essere i mostri che dipingeva la loro immaginazione, erano solamente dei disgraziati giovani pieni d’abnegazione, s’apre ai loro occhi un mondo nuovo, ed essi non capiscono più quali sentimenti provare nei confronti degli accusati. In loro non resta più traccia dell’atteggiamento iniziale, sprezzante e sarcastico. La simpatia che s’accumula dentro di essi minaccia di trasformarsi in entusiasmo. Solo i giudici continuano a esibire la loro abituale impassibilità. L’eloquenza degli avvocati non li tocca. Avevano ricevuto delle istruzioni in anticipo e si poteva prevedere il loro verdetto. Solo alcuni segni di apatia e stanchezza appaiono talvolta su di essi.

“Quando avrà fine tutto ciò?” sembravano borbottare le loro labbra.

Scende la sera. Il presidente chiude la seduta. Il dibattimento riprenderà l’indomani mattina per continuare fino al calar della notte.

È così ogni giorno, per tutta una settimana.

L’interesse del pubblico, lontano dal diminuire, sale vistosamente.

Fra le arringhe più brillanti, occorre inserire quella di Pavlenkov stesso. Pavlenkov aveva certamente beneficiato anch’egli dell’aiuto di un avvocato, ma non se ne era accontentato e aveva voluto utilizzare il diritto di assumersi la propria difesa. Dal punto di vista formale, la sua arringa fu incomparabilmente inferiore a quelle degli avvocati, ma la sua semplicità e la sua naturalezza le concessero una forza e un significato particolari. Terminò con queste parole:

“Il signor procuratore vi ha detto che io sono un povero e disgraziato ebreo, e vi ha detto la verità, ma è proprio perché conosco la povertà e sono nato in mezzo a questo popolo disprezzato che compatisco tutti coloro che soffrono e lottano. Quando ebbi constatato la mia impotenza a fare qualcosa mediante i sistemi abituali, ho deciso di ricorrere a mezzi non ordinari, senza pormi la questione di sapere se fossero legali o no. Ma il signor procuratore vi dice che a causa della mia povertà occorre punirmi più severamente che gli altri. E che sia così, che si faccia di me tutto ciò che si vorrà. Non vado a elemosinare la vostra pietà, perché appartengo a un popolo abituato a soffrire e a subire.”

Una volta terminato il dibattimento, i giudici si ritirarono per emettere il verdetto, ma il pubblico rimase nell’aula. Ritornarono nel giro di due ore, e il presidente procedette alla lettura della sentenza con voce calma e solenne. Gli ci volle quasi un’ora. La maggioranza degli accusati fu condannata alla deportazione in Siberia o in province remote.

Solo i cinque principali accusati furono condannati a pene carcerarie che andavano da cinque a vent’anni(9). Come ci si poteva aspettare, era Pavlenkov che si buscava la condanna più pesante.

Nelle sfere di governo, questo verdetto fu unanimemente giudicato clemente. Tutti si attendevano sentenze ben più severe.

Ma questo non fu il parere del pubblico in aula, che accolse il verdetto come una mazzata. Per tutta una settimana, aveva vissuto all’unisono con gli accusati, aveva imparato a conoscerli uno per uno, si era introdotto negli aspetti più segreti del loro passato. Ecco perché gli era adesso difficile restare indifferente alla loro sorte. Gli era difficile adottare il punto di vista dei lettori dei giornali, che appresero che qualche inevitabile disgrazia si era abbattuta sulle spalle di uno sconosciuto.

Appena la lettura del verdetto fu terminata, piombò in aula un silenzio di morte, intervallato da alcuni singhiozzi.

Il mio sguardo si posò involontariamente su Vera. Stava in piedi, aggrappata alla balaustra, bianca come un lenzuolo, gli occhi spalancati, con quell’espressione di perplessità praticamente estatica che si scruta sui volti dei martiri.

La folla si disperse lentamente in silenzio.

Fuori, era primavera; l’acqua della neve che si scioglieva colava dai tetti e scendeva lungo i marciapiedi in piccoli e rapidi ruscelli. Un’aria fresca e limpida riempiva i polmoni e scacciava i miasmi dell’aula delle udienze. Tutto quello a cui si era assistito in quegli ultimi giorni non sembrava più che un brutto sogno. Era difficile credere alla realtà degli eventi. Si rivedeva, come attraverso la nebbia, il profilo di quei dodici vecchi sfibrati che avevano da tempo esaurito le gioie della vita e che pronunciavano quindi, con calma e soddisfazione, un verdetto che doveva falciare alla radice la felicità e l’allegria di sessantacinque giovani esistenze: una triste ironia, che non poteva sfuggire a nessuno.

Note

Capitolo ix

Trascorse qualche settimana. Vera era scomparsa e non dava più segnali di vita. Da parte mia, mi accingevo sempre a farle visita, ma me ne mancava il tempo.

Un giorno, alla fine del mese di maggio – avevo allora degli invitati a pranzo e stavamo per alzarci da tavola -, la porta del salone si aprì di colpo ed entrò Vera. Ma, mio Dio, com’era cambiata! Restai sbalordita. Aveva passato tutto l’inverno avvolta in una specie di camiciotto nero informe – una tonaca, come chiamavo scherzosamente il suo vestito – ed ecco adesso che appariva inaspettatamente in un abito estivo blu chiaro, alla moda, con una larga cintura caucasica argentata. Quel vestito le stava particolarmente bene, e lei sembrava essere ringiovanita di sei anni. Ma l’abito non era tutto. Vera aveva un aspetto radioso, trionfante; le guance erano vermiglie, e i suoi occhi blu scuro scintillavano, emettendo mille lampi. Sapevo già che Vera era bella, ma che fosse un tale splendore, sino allora non l’avevo mai supposto.

La maggior parte dei miei invitati la vedeva per la prima volta. Non solo gli uomini, ma anche le signore furono colpite dal suo fulgore, e non si era ancora seduta che la si attorniava da ogni parte.

In precedenza, quando Vera veniva a farmi visita di sorpresa e trovava qualcun altro da me, si cacciava in un angolo e non si poteva cavarne una parola. Selvatica per natura, evitava d’istinto ogni nuova conoscenza, soprattutto se riteneva che non avrebbe incontrato corrispondente simpatia per le sue idee. Ma adesso, era tutto l’opposto. Vera si trovava in uno stato d’animo cordiale, espansivo; era ospitale e ben disposta verso tutti. Sembrava che una grande gioia ribollisse in lei come una sorgente e riempisse in maniera tale il suo essere da farlo traboccare e riversare su tutto quello che la circondava.

Se prima non c’era niente di più fastidioso per Vera che i complimenti, adesso li ascoltava tranquilla, con una grazia lievemente altezzosa, rispondendo a questi con vivaci e pronte battute talmente appropriate che stentavo a crederci. Da dove veniva tutto ciò? Che frivolezza, che presenza di spirito, che civetteria! Ecco la forza del sangue! Si pensava “una nichilista, una nichilista”, ed ecco all’improvviso che compariva una raffinato signorina.

Quell’insolito spettacolo non durò tuttavia a lungo. L’entusiasmo di Vera sembrò svanire di botto. La sua loquacità scomparve, un’espressione di noia e disprezzo apparve nel suo sguardo.

“I tuoi invitati se ne vanno presto? Ho bisogno di parlarti di una cosa importante,” mi mormorò all’orecchio.

Per fortuna, gli invitati cominciarono ad andarsene.

“Che cosa ti succede, Vera? Non ti riconosco più,” le domandai, allorché rimanemmo da sole.

A mo’ di risposta, Vera mi mostrò l’anulare della mano sinistra, sul quale, con mia grande sorpresa, non avevo ancora notato una fede placcata d’oro(1).

“Vera, ti sposi?” gridai con stupore.

“L’ho già fatto! Il matrimonio si è tenuto oggi all’una del pomeriggio.”

“Vera, ma come? E chi è tuo marito?” le chiesi, completamente sconcertata.

Il viso di Vera s’illuminò. Un sorriso felice, esaltato, risplendette sulle sue labbra.

“Mio marito è alla fortezza. Ho sposato Pavlenkov.”

“Come? Ma tu non lo conosci nemmeno! Come sei riuscita a incontrarlo?”

“Non l’ho proprio mai incontrato. L’ho visto da lontano al processo e oggi, un quarto d’ora dopo il matrimonio, ci siamo per la prima volta scambiati qualche parola.”

“Ma come, Vera? Cosa significa?” insistetti senza capire. “È un colpo di fulmine, come per Romeo e Giulietta? Forse nel momento in cui il procuratore generale lo accusava!”

“Non dire sciocchezze,” m’interruppe Vera con un tono di rimprovero, “non è una questione d’amore, né da una parte né dall’altra. L’ho semplicemente sposato perché dovevo farlo, e perché è l’unico mezzo di salvarlo!”

Guardai Vera senza dire nulla, con un’aria interrogativa. Lei si sedette in un angolo del divano e cominciò a parlare in tono pacato e privo d’emozione, come se si trattasse di questioni assolutamente semplici e normali.

“Vedi, dopo il processo, ho avuto una lunga conversazione con gli avvocati. Ritenevano che la sorte degli accusati non fosse catastrofica, a parte quella di Pavlenkov. Il maestro di scuola, certo, sarebbe morto entro due o tre mesi, ma a ogni modo, non sarebbe durato a lungo, con quella tisi maligna. Quanto agli altri, saranno mandati in Siberia. Si può sperare che una volta terminato il periodo di confino, ritorneranno in Russia e riprenderanno le loro attività. Per Pavlenkov, le cose stanno altrimenti. Il suo destino è veramente triste, così triste che sarebbe pressoché meglio che fosse stato condannato a morte. Così, almeno, tutto sarebbe finito presto. Ma qui, occorre scontare vent’anni di carcere.”

“Ma, alla fine, non è il primo a esser stato condannato alla prigione,” feci notare timidamente.

“Sì, ma vedi, vi è prigione e prigione. Se fosse stato un criminale comune, e non politico, se il procuratore non l’avesse così screditato, sarebbe andata diversamente! Sarebbe stato mandato in Siberia, e si sarebbe trattato del male minore. Tanta gente riesce lì a sopravvivere. E poi, ormai ci sono laggiù tanti di quei “politici” che rappresentano una certa forza; le autorità sono costrette a venire a patti con loro. Adesso, se qualcuno è mandato in Siberia, non la considera più una gran disgrazia, sa che sarà dura, ma che le cose si sistemeranno col tempo e che ci sarà l’occasione, un giorno o l’altro, di ritrovare i suoi compagni politici. Non si è ancora completamente tagliati fuori dal mondo, si può ancora sperare. E poi, se si è veramente disperati, con un po’ di fortuna, si può sempre scappare. Lo hanno già fatto in molti. Ma il governo ha una punizione peggiore della deportazione. Per i criminali politici, per quelli di categoria superiore, i più pericolosi, esiste il rivellino Alekseevskij, nella fortezza dei Santi Pietro e Paolo(2). Quelli che il governo intende definitivamente eliminare, non sono spediti in Siberia, ma in questa fossa del diavolo. È in pieno cuore di Pietroburgo, sotto gli occhi, per così dire, delle autorità. Là, non possono esserci questioni di compiacenza o favori. C’è la reclusione individuale, in tutto il suo rigore. Chi ci si ritrova è come se fosse sepolto vivo. Non ha diritto né di incontrare gli altri detenuti, né di ricevere lettere dagli amici, né di dare loro sue notizie. È un uomo radiato dall’ordine dei vivi, e la faccenda è finita. Certo, il nostro governo si fa pochi scrupoli, ma tuttavia si vergogna a firmare troppo spesso delle condanne a morte: cosa si dirà all’estero? Per questo, si è avuta l’idea del rivellino Alekseevskij. Quanti prigionieri politici vi sono già stati mandati, senza che si sia mai inteso dire che uno solo di loro ne sia uscito? In genere, nell’arco di qualche mese, di un anno o due al massimo, la famiglia riceve una comunicazione secondo cui questo o quello ha reso l’anima a Dio, è impazzito o si è tolto la vita. Si dice che nessuno sia ancora riuscito a sopportare più di tre anni di reclusione nel rivellino Alekseevskij. Ed è in quella maledetta fossa che deve essere mandato Pavlenkov.”

Vera si fermò, bianca in volto per l’emozione. La sua voce tremava e delle lacrime erano sospese alle sue lunghe ciglia.

“Ma tu, come tu potrai salvarlo?” chiesi con impazienza.

“Aspetta, te lo spiego fra un istante,” proseguì Vera, calmandosi un poco. “Quando ha appreso la sorte che era stata riservata a Pavlenkov, fui colta da un’indicibile pietà per lui. Notte e giorno, non mi usciva dalla testa. Sono andata a incontrare il suo avvocato e gli ho domandato se per lui non ci fosse veramente niente da fare. ‘Nulla,’ mi rispose. ‘Se almeno fosse sposato, sarebbe un’altra cosa, avrebbe una speranza! In base alla legge, la moglie può seguire, se lo vuole, il marito in prigione. Se Pavlenkov avesse una moglie, essa avrebbe così potuto presentare una richiesta all’imperatore dichiarando il suo desiderio di seguire il marito in Siberia. Forse il sovrano avrebbe avuto pietà di lei, non avrebbe voluto privarla di questo suo diritto, ma sfortunatamente, Pavlenkov è celibe…’

“Capisci, proseguì Vera ritrovando un tono più disteso, sereno, da quando ho inteso queste parole, ho capito subito ciò che bisognava fare: chiedere al sovrano il permesso di sposare Pavlenkov.”

“Ma Vera!” urlai, “non hai pensato a quello che ti costerà una tale decisione? Tu non sai che razza d’uomo sia Pavlenkov, né se meriti un simile sacrificio.”

Vera mi lanciò un’occhiata severa e meravigliata.

“Parli seriamente?” chiese. “Non capisci che se non avessi fatto tutto, assolutamente tutto quanto era in mio potere, sarei stata complice della sua morte? In tutta sincerità, dimmi: se tu non fossi già sposata, non avresti fatto lo stesso?”

“No, Vera, insomma, non credo che avrei preso una tale decisione,” risposi onestamente. Vera mi fissava con attenzione.

“Ti compatisco!” proferì, prima di continuare. “In ogni caso, secondo me, era chiaro che il mio dovere era quello di sposarlo. Ma come ottenere l’autorizzazione? Quando comunicai all’avvocato la mia decisione, quello in primo luogo esclamò che non si doveva sperarvi, che non me lo avrebbero mai permesso. E anch’io non sapevo come fare, quando mi ricordai di colpo che c’era qualcuno che poteva aiutarmi. Hai mai sentito parlare del conte Ralov?”

“Il vecchio ministro? Chi non ne ha sentito parlare! Si dice che ormai si sia ritirato dalla politica ma che resti vicino allo zar. Ma tu che rapporti puoi avere con lui?”

“Vedi, è un mio lontano parente, ma soprattutto, un tempo, era innamorato di mia madre, e anche in modo serio, sembra. Quante volte, quando ero bambina, mi ha preso fra le braccia e portato delle caramelle! Naturalmente, fino a questo momento, non mi sarebbe mai venuto in mente di ricordargli la mia esistenza. Cosa ho da aspettarmi da gente come lui! Ma ora ho capito subito che avrebbe potuto essermi utile. Gli ho scritto una lettera chiedendogli un incontro. Lui mi ha risposto seduta stante, fissandomi un appuntamento.

“Allora, Vera, raccontami in breve com’è andata,” domandai con curiosità. “Immagino che hai fatto colpo sul vecchio, che sarà stato troppo contento di rivedere la sua piccola preferita.”

Mi ricordai ciò che si andava dicendo sull’anziano conte, che diventato devoto e trascorreva le sue giornate pregando e digiunando. Che curioso deve essere stato il suo incontro con Vera. A quel pensiero, non potei trattenere un’involontaria risata.

“Non c’è nulla di che ridere, la cosa non è affatto divertente,” disse Vera con voce offesa. “Ascolta invece come ho saputo dimostrarmi una ragazza intelligente, che idee geniali mi vengono talvolta in mente!” proseguì allegramente. “Tu credi forse che mi sono presentata a lui come una nichilista? Ma neanche per sogno! So che benché tutti questi vecchi peccatori hanno un bel fare penitenza alla fine della loro vita, non sanno resistere a un bel visino. Quando vedono un musetto carino, si sciolgono subito, s’inteneriscono e non possono rifiutargli niente. Ecco perché mi sono fatta bella per andare a trovarlo, e poi pure preparare il vestito che vedi per l’occasione.”

Vera esibì il suo abito con atteggiamento soddisfatto. “Ma, per non intimidirlo, ho assunto l’aria assolutamente più modesta e più innocente che c’è.

“Il conte mi aveva dato appuntamento alle nove del mattino. Arrivo da lui. Se tu sapessi come vivono questi alti dignitari! Chiunque abbia preso l’abito da monaco, fatto voto d’umiltà e tenti di mortificarsi non dovrebbe vivere in un simile palazzo! Una guardia svizzera con la sua asta stava all’entrata, l’aria temibile, sembrava anch’egli un dignitario. All’inizio, non voleva farmi passare, ma io gli mostrai la lettera del conte. Allora, diede un colpo d’asta su un gong di rame; subito spuntò, come dalla terra, un enorme giannizzero tutto gallonato d’oro, che mi accompagnò in alto su una scala di marmo ornata da vasi di fiori. Lassù, un altro giannizzero, mi indicò la strada attraverso una fila di stanze e mi affidò a un maggiordomo in livrea. Non so quante sale e saloni mi fece percorrere. Ovunque, pavimenti intarsiati, che luccicano come specchi e sono talmente scivolosi che si rischia a ogni istante di cadere. I soffitti sono dipinti, specchi in cornici dorate sono appesi ai muri; le sedie, anch’esse dorate, hanno un’imbottitura capitonné in damaschino. E dappertutto è un deserto, non c’è anima viva. Il maggiordomo ha un’aria composta, cammina in silenzio senza proferir parola… Alla fine si arriva allo studio del conte, dove ci accoglie il suo cameriere. Il maggiordomo di prima era di alta statura e vestito di una livrea ricamata in oro, mentre questo è un vecchietto trasandato, in una finanziera dall’aspetto liso, con un viso intelligente e scaltro come un vero diplomatico. Mi squadra dalla testa ai piedi, senza affrettarsi, come per penetrare nella mia anima, poi dice:

“ ‘Vogliate attendere qui, signorina. Sua Eccellenza si è appena alzata ed è in preghiera.’

“Mi lasciò sola nello studio. È una sala immensa; da un lato si distingueva a malapena ciò che vi era dall’altro. Ma, qua, non ci sono né specchi né dorature; i mobili sono semplici, in quercia massiccia. Vi sono dappertutto portelle scure e tendaggi doppi che coprono a metà le finestre, sicché la stanza si trova immersa nella penombra. Un angolo è interamente occupato da un enorme armadio di icone, davanti al quale sono accesi dei lumini.

“Io rimango seduta ad aspettare. L’attesa è terribilmente lunga. Il conte non arriva mai! La mia pazienza è al limite. Tendo l’orecchio. Da dietro una portella mi arriva un biascicare incomprensibile. Alzo molto dolcemente il lembo di una tenda e vedo un’altra stanza, con i muri ricoperti di tessuto nero, simile a un oratorio cattolico; ci sono ovunque icone, crocifissi e lumini. Là, in un angolo, c’è un vecchietto gracile, simile a una mummia, che borbotta, si fa ogni momento il segno della croce e si prostra a terra. È circondato da due enormi maggiordomi che lo sostengono, e lo fanno inginocchiare e alzare in continuazione come un giocattolo a molla… Uno dei due, inoltre, conta a voce alta il numero di prosternazioni alle quali Sua Eccellenza si è abbandonato quel giorno.

“Ero così stupefatto di assistere a quella scena che la mia timidezza scomparve. Quando il maggiordomo arrivò a quaranta – numero che doveva bastare per la giornata – il conte venne riportato nella stanza. Ebbi appena il tempo di lasciar richiudere la portella e di assumere un’aria tranquilla, che Sua Eccellenza era davanti a me.

“Quando mi vide, gridò: ‘Oh Signore, ma è Alina (è il nome di mia madre), proprio il ritratto di Alina(3)!’ Si lasciò persino sfuggire una lacrima. Si mise a benedirmi ricoprendomi di segni della croce, mentre io gli baciai le mani sforzandomi anche di cavar fuori una lacrima dai miei occhi.

“Il vecchio cominciò a evocare il passato commovendosi, e io, mica stupida, gli vado dietro, non pronuncio una parola sui miei affari, gli racconto delle sciocchezze, gli dico che mia madre si ricorda

sempre di lui e lo vede in sogno. Da dove allora abbia potuto tirar fuori queste cose, ormai, l’ho rimosso!

“Sua Eccellenza s’ammorbidisce del tutto, come un vecchio gatto cui si accarezzano le orecchie. Comincia a promettermi mari e monti, a elaborare ogni sorta di progetti sul mio conto. È tanto se non mi propone di presentarmi a Corte. Sai, c’è stato un attimo in cui era pronto ad adottarmi come figlia, non ha più famiglia. Sua moglie e i suoi figli sono morti.

“Sentivo che era giunto il momento della verità. Improvvisamente, gli dissi piangendo: ‘Io amo una persona, e la sola cosa di cui abbia bisogno, è di avere la possibilità di sposarla!”

“E allora, come il conte ha preso questa confessione?” chiesi ridendo.

“In modo normale, anche con simpatia, all’inizio; si mise a consolarmi, affinché smettessi di piangere, e promise di fare tutto il possibile. Ma quando apprese chi intendevo sposare, fu tutta un’altra storia! Il vecchio s’infuriò, non voleva sentire più nulla. Cambiò completamente tono, passando dal tu al voi. Non mi chiamava più la sua bambina, il suo angelo, ma mi dava della ‘Signorina’. ‘Se una ragazza di buona famiglia, signorina, ha la sventura di innamorarsi di una persona indegna, ai suoi genitori non resta che pregare Dio affinché rischiari la sua anima.’ Bene, vedo che le cose si mettono male, e comincio a farmi prendere dalla disperazione.”

Vera interruppe bruscamente il suo racconto, incerta.

“E allora, Vera, che cos’è successo? Vai avanti, ti prego,” insistetti.

“Vedi, insomma, non ricordo più molto bene tutto quello che è avvenuto dopo e ciò che gli ho realmente detto. Comunque sia… lui ha d’un tratto capito che avevo assolutamente bisogno di sposare Pavlenkov per riparare a una colpa e salvare il mio onore.”

“Ah, Vera! Non hai provato vergogna a prendere in giro quel povero vecchio?” esclamai con rimprovero.

“Prendere in giro quel povero vecchio?” rispose con tono beffardo. “Di che vergogna parli? E lui, credi che si vergogni? Nella sua situazione e con il credito di cui dispone presso il sovrano, immagina quante cose buone avrebbe potuto fare, quanto si sarebbe potuto rendere utile. E invece che fa? Picchia la testa contro il suolo, nella speranza di ottenere in cielo lo stesso comodo cantuccio che ha qui sulla terra. Degli altri, non si preoccupa più. Mi ha mostrato dell’affetto, ma perché? Perché il mio visetto è stato di suo gusto: gli ha ricordato i suoi vecchi vizi, gli ha riscaldato un poco il sangue. Grazie mille per questo. Ma gli altri giovani, quelli che periscono, che marciscono in Siberia, come li tratta? Ma è chiaro! Quante condanne ha dovuto firmare in vita sua! Mi sarei permessa di ingannarlo se avessi potuto parlare con lui a cuore aperto? Ma è impossibile. Prova un poco solo semplicemente a domandargli: ‘Salvi Pavlenkov!’ E lui ti risponderà: ‘Non vi immischiate in cose che non vi riguardano, signorina.’ Ed è detto tutto. Come non abbindolarlo?”

Vera si arrabbiava e diventava rossa dall’emozione.

“Continua, continua, ti prego,” la incitai. “E quindi?”

“Allora, all’inizio, fu colto da una terribile collera. Si mise a camminare per la stanza e, come fanno tutti i vecchi quando si agitano, parlava da solo, ma così forte che si udiva ogni parola: ‘Disgraziata ragazzina! Arrivare a tal punto! E di così buona famiglia! Non merita che ci si preoccupi di lei, ma per sua madre, occorre salvarla, questa furfantella. Bisogna che rimedi alla sua colpa, per non coprire d’ignominia tutta la sua famiglia…’

“Andava su e giù per la stanza, mugugnando. A sentirlo, mi veniva da ridere, ma dovetti assumere un’aria dispiaciuta. Restai seduta, le braccia ciondoloni, senza osar alzare gli occhi; in breve, Margherita(4) tale e quale.

“Alla fine, si fermò davanti a me e mi disse con tono severo e importante: ‘Siediti alla scrivania, Vera, e scrivi al sovrano che ti prostri ai suoi piedi e gli domandi il permesso di sposare quel mascalzone che ti ha sedotto. Io mi faccio carico di trasmettere la tua richiesta e di fare in modo che nulla trapeli.’

“Mi affrettai a ringraziare il vegliardo, ma lui mi rispose: ‘Non è per te che lo faccio,’ disse ‘ma per tua madre.’

“Mi sedetti per scrivere sotto suo dettato, ma sorse un’altra difficoltà. Mi dettò la richiesta senza nominare la Siberia. ‘E la Siberia?’ chiesi. ‘È in Siberia, che voglio seguire mio marito.’ Lui si mise a ridere: ‘Non ti si chiederà questo. Una volta riparato al danno, vivi come che vuoi, come si direbbe a una giovane vedova onesta.’

“Ti rendi conto come mi spaventai, ascoltando queste parole! Che fare? Insistere troppo sulla Siberia è pericoloso, rischia di sembrare sospetto, e lui scoprirà cosa c’è sotto. Non sono come tirarmi fuori da quest’impiccio. Ma all’improvviso, mi viene in mente un’idea brillante. Gli racconto che, a guisa di penitenza, voglio compiere l’impresa spirituale di seguire mio marito in Siberia, per riscattare la mia colpa. Questo suona bene alle orecchie del vecchio, segue i suoi principi.

“Ne rimase molto colpito e disse che non vi si opponeva: ‘È un gesto pio!’ Mi benedì e, alla partenza, prese una piccola icona dal muro e me l’appese attorno al collo.”

“E poi, e poi?” la incalzai.

“Poi, tutto va a posto da sé, in qualche modo. Ritornata a casa, non comunicai a nessuno ciò che avevo fatto. Ma non è neanche passata una settimana che la mia padrona di casa corre da me, ansimante, tutta rossa in volto, e mi consegna un biglietto da visita. L’emozione le impedisce pressoché di parlare: ‘Di là c’è un generale che intende vedervi, qualcuno d’importante! Ha mandato al piano un maggiordomo in livrea per domandare se la signorina era in casa, perché ha bisogno di vedervi; lui stesso è restato ad attendere nel calesse.’

“Io guardo il biglietto: Son Excellence le Prince Gelobitzky, e in alto, aggiunto a matita: de la part du comte Ralof . Ho immediatamente indovinato il motivo della sua visita. ‘Fatelo entrare,’ le dico. La padrona di casa è sconvolta: ‘Ah! Buon Dio! Come si fa! Il generale sarà così permaloso! Non ho fatto le pulizie! E c’è anche una zuppa di cavolo a cucinare per il pranzo, si sente in tutta la casa. Che Dio ci protegga!’

“ ‘Non importa,’ risposi ‘il generale saprà che mangiamo la zuppa di cavolo! Fatelo salire lo stesso.’

“Sentii il generale che saliva le scale; le nostre sono scure, strette, molto vecchie, cigolano sotto i suoi passi; la sua sciabola s’impiglia su ogni balaustro. Tutti i bambini dello stabile hanno messo il naso fuori dell’uscio; non osano avvicinarsi e si mantengono a buona distanza, le dita sul naso o in bocca, osservandolo come una bestia rara.

“Il generale entra in casa mia. È di mezza età, non ancora anziano, di un’eleganza ricercata, con lunghi baffi brizzolati e raddrizzati, visibilmente impomatati; è intriso di profumo. Mai in vita sua, penso, si è trovato in una situazione simile, ma, da uomo ben educato, non lascia trasparire alcuna sorpresa. La padrona di casa si affretta ad avvicinargli una poltrona in legno dai braccioli imbottiti. Poco importa, lui non sembra neppure notarla e si siede con la stessa disinvoltura che adopererebbe in un qualunque salone di aristocratici; posa l’elmo sulle ginocchia, stende una gamba e si rivolge a me con un sorriso cortese: ‘C’est bien à la princesse Vera Baranzova que j’ai l’honneur de parler?’(5)

“ ‘Sì, in persona,’ rispondo. Fa segno alla padrona di casa di lasciarci soli. Si china verso di me, assume un’aria confidenziale e mi dice che il sovrano in persona lo ha mandato da me per sapere se fosse proprio vero che volevo sposare il criminale politico Pavlenkov e seguirlo in Siberia. ‘È vero,’ ribattei.

“Cominciò allora a farmi ragionare. Come una signorina così giovane, così bella, di una tale bellezza, poteva buttarsi via in tal modo? Avevo già pensato alle conseguenze del mio gesto? Io, un’aristocratica russa, sposare un Ebreo convertito, un criminale di Stato! I miei figli non avrebbero avuto né nome né titolo! E me lo avrebbero rinfacciato, quando fossero cresciuti!

“ ‘Ho già pensato e riflettuto a tutto questo,’ dissi ‘e non cambierò opinione.’

“Il generale vede che non demordo. Assume dunque un atteggiamento bonario, paterno, mi strizza anche un occhio, si china verso di me, mi prende le mani e sussurra: ‘Non sono più giovane. Ho dei figli. Vi voglio parlare come se foste figlia mia. Si sa quello che può capitare alle ragazze giovani. Voi non siete né la prima né l’ultima. Ma non vale la pena di sprecare la propria vita per una sventatezza. Il sovrano è misericordioso, e il conte è ben disposto verso di voi: è pronto a intervenire in vostro favore. Se colpa c’è stata, è possibile ripararla in altra maniera, vi troveremo un altro marito!’

“Io continuo a fingere di non capire, e ripeto che voglio sposare Pavlenkov e accompagnarlo in Siberia.

“Il generale si accorge che è fatica sprecata. Si alza, mi saluta e se ne va; io corro dall’avvocato di Pavlenkov per raccontargli tutto, e gli dico: ‘Andate subito a trovare il vostro cliente per informarlo del piano che abbiamo escogitato per salvarlo.’

“Qualche ora più tardi, ricevo una lettera che autorizza me, principessa Baranzov, a contrarre legalmente matrimonio con Pavlenkov, criminale di stato ebreo, una volta che avrà rinunciato alla confessione giudaica per farsi ortodosso; la cerimonia nuziale avrà luogo nella cappella della prigione.”

Vera tacque, pensosa. Restammo qualche minuto in silenzio.

“Vera,” dissi tristemente alla fine, “ormai il dado è tratto, ed è troppo tardi per pentirsene. Ti sei lanciata a testa bassa nell’abisso. Ma abbi la cortesia di dirmi per quale motivo non sei venuta a trovarmi neanche una volta prima del tuo matrimonio, perché non mi hai detto una sola parola di quello che architettavi? Eppure siamo amiche!”

Vera mi abbracciò e scoppiò a ridere:

“Tu mi domandi troppo!” esclamò allegramente. “Hai mai visto qualcuno lanciarsi nell’abisso se non a testa bassa? Cosa credi? Che, quando ci si vuole impiccare, prima di mettersi la corda al collo, si chiamano a raccolta i propri amici e si chieda la loro benedizione?”

“Riconosci che ti sei gettata in un baratro?” le domandai delicatamente.

“Vedi,” rispose Vera dopo un istante di riflessione, “non vado a fingere davanti a te, né a recitare commedie. Te lo voglio dire sinceramente: nel momento in cui ho ricevuto quella lettera e con cui ho appreso che non c’erano più impedimenti, che avevo quindi raggiunto il mio scopo, sarei dovuta sentirmi felice, vero? Invece, provai un’improvvisa stretta al cuore. E questa mi è durata per tutta la settimana, fino al matrimonio! Mi cercai ogni sorta di impegni e occupazioni, per stare continuamente in movimento e non pensare a nulla. Di giorno, ancora, in mezzo alla gente, andava bene, avevo un’aria sicura, ma nel momento in cui scendeva la notte e restavo sola, non funzionava affatto, mi si stringeva il cuore e cominciavo ad avere paura.

“Finalmente, oggi, vado alla prigione. Mi fanno entrare. Una pesante porta blindata si richiude bruscamente dietro di me. Fuori faceva caldo, il sole splendeva, ma, lì, fui di colpo catturata dall’oscurità e da un odore d’umidità. Era sinistro. Mi pareva di aver lasciato tutto dietro quella porta: la mia felicità, la mia libertà, la mia gioventù. Iniziarono anche a ronzarmi le orecchie, ed ebbi l’impressione che mi si stesse gettando in qualche buco nero e senza fondo.

“Mostrai le mie carte a chi di diritto. Mi si condusse attraverso interminabili corridoi. Due guardie mi accompagnavano, l’una davanti, l’altra alle spalle. Per tutto il cammino, degli individui in uniforme mettevano il naso fuori delle porte laterali e mi squadravano dalla testa ai piedi con curiosità sfrontata. Senza dubbio, tutto il personale della prigione aveva saputo del matrimonio che doveva aver luogo, e ognuno voleva dar un’occhiata alla sposa. Senza farsi scrupoli, a voce alta, si scambiavano commenti sul mio conto. Ho inteso un ufficiale dire chiaramente a un altro: ‘Ces sacrés nihilistes ne sont pas dégoutés, ma foi! C’est vraiment dommage d’accoupler un beau brin de fillette comme ça a un brigand de forçat. Passe ancore, si l’on avait le droit de seigneur!’(6)

“Il suo compagno rispose qualcosa che non compresi, un’oscenità, senza dubbio, perché tutti e due scoppiarono a ridere, fecero risuonare gli speroni, e, quando m’incrociarono, si inchinarono verso di me, e poi mi fissarono con una tale sfacciataggine, e così da vicino, che quasi sentii i loro baffi sul mio viso.

“A ogni passo, il cuore mi si stringeva sempre di più. Ti confesso francamente che in quel momento, se qualcuno fosse venuto a propormi di rinunciare al matrimonio, sarei fuggita senza voltarmi.

“Alla fine, arriviamo in una piccola stanza vuota, dai muri bianchi e spogli, con due sedie di legno come unico arredamento. Mi si lascia sola dicendomi di attendere. Vi sono rimasta a lungo, non so quanto. Il tempo mi sembrava interminabile. Il dubbio mi assaliva sempre di più: ‘Faccio bene ad agire così? Non sono sul punto di commettere una sciocchezza terribile e ingiustificabile?’ La cosa più spaventosa era l’idea del mio imminente incontro con Pavlenkov. Avevo timore di non riconoscerlo. Che mi avrebbe detto? Avrebbe capito il mio gesto? Cercavo di risvegliare nella mia mente l’immagine sotto la quale mi era apparso nei giorni passati, ma ogni mio sforzo era vano.

“Finalmente udii dei passi, la porta si aperse e due guardia fecero entrare Pavlenkov. Quale aria avesse, quale viso, non posso dirlo. Mi ricordo solamente che indossava una casacca da prigioniero grigia e che i suoi capelli erano completamente rasati.

“Ci fu lasciato qualche istante d’intimità; le guardie si erano allontanate e facevano finta di non guardarci.

“Ciò che accadde dopo tra noi, non me lo ricordo che come in un sogno. Mi sembra che Pavlenkov mi prese le mani e mormorò: ‘Grazie, Vera, grazie!’ La sua voce s’interruppe; anch’io non sapevo più cosa dire. Ma, credilo, dal momento in cui lui era entrato nella stanza, tutte le mie angosce erano scomparse. Nel profondo di me, tutto era chiaro e luminoso. Ogni mio dubbio se n’era andato. Ormai sapevo che avevo fatto bene, che non dovevo agire altrimenti.

“Ci condussero in chiesa, ci mettemmo fianco a fianco, il prete ci prese per le mani e ci fece fare il giro del recinto del coro(7). Anche questo, è come se lo rivedessi attraverso la nebbia. Un istante, quando si sparse un’acre nuvola d’incenso e i cantori lanciarono un ‘Esulta, Isaia!’, caddi anche in una sorta di stato secondo: mi sembrò che non fosse più Pavlenkov colui che stava al mio fianco, bensì Vasil’cev, e sentivo chiaramente e distintamente la sua voce diletta. Io so, io so per certo che mi avrebbe approvato, che sarebbe stato felice di vedermi lì. E all’improvviso, tutto si rischiarò, tutta la mia vita futura si apriva dinanzi a me come un libro: partirò per la Siberia, vivrò accanto ai deportati, sarò al loro servizio, porterò le loro lettere ai loro cari…”

La voce di Vera si fece impercettibile e lei scoppiò in singhiozzi.

“…E dire che ho trascorso tutto l’inverno ad annoiarmi in cerca di una causa,” riprese con voce allegra e gioiosa. “Ma era l’avevo lì, la mia causa, sotto le mani, e che causa! Non avrei potuto trovare di meglio. Ti confesserò francamente: per qualsiasi altra attività, che sia la propaganda rivoluzionaria o l’attività clandestina, non sarei stata adatta, insomma. Occorre una grande intelligenza, saper parlare, occorre saper condurre le persone, farsi obbedire, e tutto questo non è pane per i miei denti. E poi mi sarei continuamente impietosita, gettando gli altri in mezzo ai pericoli. Ma partire per la Siberia, fa proprio per me, ed è una vera causa! E poi tutto è così semplice, così inatteso, è come se tutto si fosse aggiustato da solo. Oh Signore, come sono felice!”

Si gettò al mio collo e restammo a lungo a piangere e abbracciarci.

Circa sei mesi più tardi, accompagnai Vera alla stazione Nicola per il suo lungo viaggio. Subito dopo il matrimonio, Pavlenkov era stato mandato in Siberia con un gruppo di altri detenuti. Dovevano percorrere la maggior parte del tragitto a piedi. Adesso, era il turno di Vera di andare. Non partiva da sola: con lei c’erano due altre donne, una che andava a raggiungere il figlio deportato, l’altra, il marito. Viaggiavano in terza classe, naturalmente, ma era ancora un mezzo di locomozione in assoluto lussuoso se confrontato a quelli che li attendevano più lontano. Allora, la linea ferroviaria si arrestava alla frontiera della Russia europea; dopo, era necessario viaggiare in slitta o con un carretto. Nel migliore dei casi, il viaggio doveva durare due o tre mesi. E cosa c’era ad attenderle una volta laggiù? In apparenza, però, nessuna delle tre vi pensava; erano calme, piene di una specie di gioia solenne.

La singolare eccitazione nella quale s’era trovata Vera il primo periodo successivo alla sua ardita decisione aveva avuto il tempo di placarsi, e lei era ritornata in se stessa; stava ridiventando la ragazza tranquilla, sognatrice, riservata che avevo conosciuto in precedenza. Era un poco dimagrita e sembrava più matura; ma i suoi occhi blu continuavano a guardare lontano con vivacità e audacia, e era straordinariamente toccante osservare di quale tenera sollecitudine circondava le sue due compagne di viaggio, in particolare la più anziana. Tutte e tre erano apparentemente legate da una solida amicizia, quell’amicizia che solo la sventura sa costruire.

Molte persone s’erano radunate alla stazione; alcune erano venute per simpatia o curiosità, altre perché avevano parenti o amici in Siberia e intendevano mandar loro un saluto o qualche notizia usando come intermediari coloro che partivano. Non occorre dire che la polizia era presente in forze.

Riuscii appena a scambiare con Vera qualche parola, poiché tutti si stringevano attorno a lei.

Quando risuonò l’ultima scampanellata e il treno fu sul punto di muoversi, lei mi tese la mano attraverso il finestrino per un saluto finale. In quel momento, il destino che attendeva quella creatura così giovane e affascinante mi comparve così nitidamente che mi si gonfiò il cuore, mentre delle lacrime cominciarono a scendermi dagli occhi.

“È per me che piangi?” disse Vera con un sorriso luminoso. “Ah, se tu sapessi quanto sono io invece a compatirvi, tutti voi che restate qui!”

Queste furono le sue ultime parole.

Note, Capitolo x

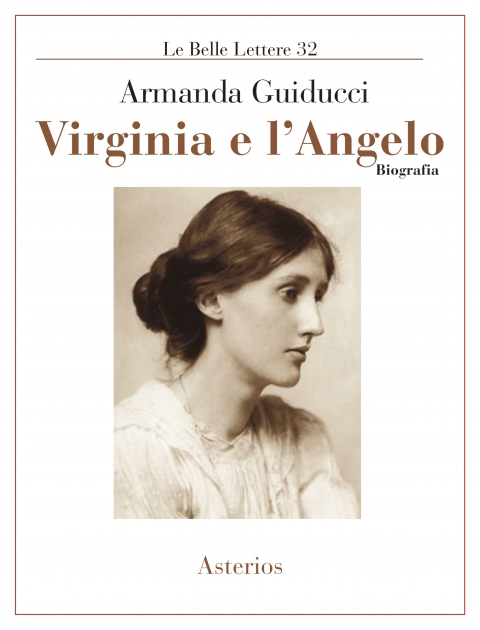

https://www.asterios.it/catalogo/virginia-e-langelo

https://www.asterios.it/catalogo/virginia-e-langelo